皆さん、果物はよく食べますか?

私はよく食べます!

果物の糖質について書きたいと思います。

果物100gあたりの糖質量は?

シャインマスカット-20g

ライチー15.5g

りんごー14.1g

キウイー11g

オレンジー10.8g

メロンー9.8g

グレープフルーツ、びわー9g

ゆずー6.6g

糖質量が多い順番にしました。※産地によって糖質量は変わる場合があります。※

皆さんも果物を食べる時には参考にしてみて下さい。

皆さん、果物はよく食べますか?

私はよく食べます!

果物の糖質について書きたいと思います。

果物100gあたりの糖質量は?

シャインマスカット-20g

ライチー15.5g

りんごー14.1g

キウイー11g

オレンジー10.8g

メロンー9.8g

グレープフルーツ、びわー9g

ゆずー6.6g

糖質量が多い順番にしました。※産地によって糖質量は変わる場合があります。※

皆さんも果物を食べる時には参考にしてみて下さい。

こんにちは!!

アイズトレーナーの高千穂です。

皆さんは乳酸って知ってますか❓

乳酸菌じゃあありませんよ?!(笑)

筋トレにおける乳酸について話していきます(‘ω’)

乳酸は脳神経系ではとても重要なエネルギー減です。

運動や筋トレをすることで、筋肉疲労をより早く回復させる役割を持っています。

そんな乳酸は、運動や筋肉を動かす際に、グリコーゲンやブドウ糖が使われると同時に作られます。

乳酸と乳酸菌は元々まったく異なるものです。※全然別物です。

乳酸菌とは糖類を元に乳酸に変えていく菌の名前で、菌という通り生き物です。

しかし乳酸自体は生き物ではないので、乳酸菌飲料を飲むからといって乳酸が増えるという訳ではありません。

とうとう本題です。

筋トレでは、乳酸をより多く溜める事により、成長ホルモンが多く分泌されて筋肉が大きく発達すると考えられています。

この乳酸をうまく筋トレで活用して効果を最大限にするため、乳酸系の運動が40妙ほどしか続かないという原理を利用します。

その関係もあり、1セットにふさわいREP数は10~20回が良いという事です。

これらを頭に入れてトレーニングを行うとまた違った刺激となり筋肉痛を起こしやすくなり、効率が良くなります!!

是非活用してみて下さい(^^♪

活用方法がわからない方は是非自分のパーソネルトレーニングを受けにきてください。

身体を変えるパーソナル提供しております。

是非体験の申し込みをお願いします!!!

以上高千穂でした。

前回紙面の都合で、途中になり申し訳ありませんでした。

前回は、佐賀県の洪水の話をしましたが、今回台風19号の水害は

更に被害甚大。いくつ台風きたら終わるのでしょうか。

ダイエットに良い食品の続編になります。

④大豆製品

お豆腐や納豆、豆乳などの大豆製品は 低カロリーで 消化もよく

女性ホルモンに似た働きもしてくれるので美容効果も期待できます。

⑤海藻類

海藻類の中でも、わかめ、昆布、もずく、ひじき、などの海藻類には

フコダインというぬめり成分が、脂肪の吸収をブロックする働きがあると

言われており、積極的にとりたいものです。

⑥果物類

果物の中からダイエットにいい食べ物をというなら イチゴやグレープフルーツが

おすすめです。イチゴは血糖値の上昇を抑え、コレステロール値を下げたりする

効果があるといわれています。またグレープフルーツの香りは食欲を抑える効果が

あるそうです。

⑦その他

高たんぱく質なゆで卵、ナッツ類、しょうが、ヨーグルトなどもおすすめです。

次回はNGな食べ物を紹介します。

こんにちは!トレーナーの前川です。

皆さん、便秘に悩んだ事はありませんか?特に便秘の悩みは、女性に多いですよね。

女性が便秘に悩まされやすい理由とは?

1女性ホルモンの影響

女性ホルモンの「黄体ホルモン(プロゲステロン)」は、大腸の蠕動運動を抑える作用があります。そのため、黄体ホルモンの分泌が活発になる排卵~月経までの期間になると、便秘しやすくなります。

2筋力不足

一般的に、男性に比べて女性の方が腹筋の力が弱いものです。腹筋は便を外に押し出すのに必要な筋肉で、その力が弱いため、便秘になりやすくなります。

3ダイエットと水分不足

ダイエットに取り組む女性は多く、食事を制限することによって便のかさが減りますし、食物繊維や水分の摂取量も減るため、便が硬くなってしまい、出にくくなります。

便秘改善に必要な養生法は?

1)無理なダイエットはしない

ダイエットで食事を抜いたり、食事の量を極端に減らしたりすると、便の量が少なくなり、腸への刺激が弱くなってしまいます。

食事は1日3食、規則正しくきちんととるようにしましょう。

2)食物繊維を積極的にとる

食べ物に含まれる食物繊維は、胃や腸で消化・吸収されずに大腸へと進み、腸内の水分を集めて便の量を増やしたり、適度な軟らかさに保つ働きがあります。

食物繊維は野菜や豆類、海藻類に豊富に含まれていますので、積極的にとるようにしましょう。

3)適度に身体を動かす

身体を適度に動かすことによって、全身の血行が良くなり、腸の働きが活発になりますし、腹筋の力が高まってきて、排便しやすくなります。

また、運動は気分転換にもなるため、精神的ストレスを発散する上でも有効です。

結果、ダイエットをしていても便秘になるのであれば逆効果です。そうならないよう無理なダイエットはせず健康的に痩せましょう。

皆さん、こんにちは!

皆さん、超音波コンビネーション治療とはご存知ですか?超音波・Hi-Volt・EMS・マイクロカレントなどのエネルギーを同時に組み合わせることで相乗効果を発揮する治療です。幅広い多彩な治療効果が期待できます。スポーツ選手やトレーナーからも高い治療効果と評価を受けている、今一番話題の特別な最新の治療法です。

スポーツ外傷専門治療、 捻挫・打撲など急性期外傷に効果絶大です。

特徴としては即効性のある高い治療効果が期待できます。

肩こり・五十肩・ギックリ腰などにも高い治療効果を発揮します。音の振動で1秒間に約100万回~300万回の高速ミクロマッサージを行う治療法です。コンビネーション治療は深度の深い部位まで到達することができ、電気療法などによるマッサージ効果の数倍の圧力を深部まで直接与えることができます。

コンビネーション治療は、腰痛にも効果があります。腰痛は姿勢・内臓・生活習慣・クセなど様々な要素が関わって痛みが発生するので、ほとんどが原因不明となります。原因不明なため根本的な治療が難しく再発することが多いです。病院でレントゲンを撮り「ヘルニア」や「脊柱管狭窄症」と診断されるのは、腰痛の10%前後くらいで、それ以外のほとんどの腰痛は「特に問題なし」と言われ、痛み止めの薬と湿布だけ渡されることが多いです。痛み止めは痛くなくなりますが腰痛自体が治ったわけではありません。東洋医学では腰と腎臓を密接な関係で考えています。

ギックリ腰の場合は普段から硬くなってしまっている腰の筋肉を急激に使うことによって激痛を生じた急性炎症です。

超音波コンビでネーション治療でを行い、痛みを緩和させることができます。また、EMS電気治療で筋肉トレーニングを行いインナーマッスル(体幹)を鍛え、腰痛になりにくい身体を作ることができます

家でできる筋トレ種目を見ていく前に、まずは家トレのメリットについて把握しておきましょう。メリットを勉強しておけば、家トレのモチベーション維持にも繋がるため、学んでおいて損ありませんよ。

①好きなメニューを好きなタイミングで行える

②準備などを必要としない

③短時間で行える

④お金がかからない

⑤やり方を学びやすい

家トレのメリット① 好きなメニューを好きなタイミングで行える

家トレとジムトレを比べた時にまず最初に言えるのが、好きなメニューを好きなタイミングで取り組めるのは家トレだということ。会員制ジムや都度払いジムだと、好きなトレーニングの器具が埋まっていたり、自重トレーニングの場所が確保されていないなど様々な問題点があります。

家トレの場合、ダンベルやマシンなどは買ってしまえば好きなだけ自分のタイミングで触れますし、自重の筋トレも場所を選ばず取り組むことが可能です。

自重トレーニングを重点的に極めようと思っている方はジムに通わず、家トレで問題ないでしょう。

家トレのメリット② 準備などを必要としない

ジム通いのデメリットととして挙げられるのが、着替えやシューズ、洗面用品の準備。家の近くにあるジムであれば問題ありませんが、少し歩く距離にあると準備用品も邪魔になりますよね。

そんなジムトレのデメリットも、家トレであれば何の負担にもなりません。自宅で行うため、格好も気にする必要がなく裸のままでもOK。準備の手間が省ける分、時間も短縮されるので別のことにタスクを振り分けられますよ。

家トレのメリット③ 短時間で行える

家トレのメリットとして忘れてはいけないのが短時間で取り組めること。この記事を見ている人の中には、「ジムに行くと長居してしまう…。」という人も多いのではないでしょうか。鍛えるために居るのであれば問題ありませんが、何もせずただ居るだけでは時間が非常にもったいない。

自宅でできる筋トレ種目の多くは、5分以内に取り組めるメニューばかりですので時間を効率よく使えますよ。ジム通いの方でも、時間をかけてしまっているという方は、家トレに変えてみても良いかも。

家トレのメリット④ お金がかからない

会員制ジム、都度払いジムの両方でもお金はかかります。問題はお金が無駄になっていないかどうか。特に会員制ジムに登録している男女の中には、1ヶ月に1回しか通えていないという人もいるでしょう。ジム代も1ヶ月で見れば安い金額かもしれませんが、1年で考えると高級焼肉店に何度でも行けるほどの大金になります。

一方の家トレは、とにかくお金がかかりません。ダンベルとマットを購入すると考えてもジム1ヶ月分には届かないほどの金額になるでしょう。ジム通いの方で、「無駄金を払っているかも…。」と思った方は、家トレにシフトチェンジして、ダンベルやマットなど無くならない資産にお金を当てましょう。

家トレのメリット⑤ やり方を学びやすい

家トレのメリットとして筆者が感じているのは、筋トレ初心者でもやり方をマスターしやすいという点。ジムにあるマシンなどは動画として紹介されていることもありますが、細かな使い方などについて教えられているケースは非常に少なく、初心者にとっては非常に触りにくい。

その点、家でできる筋トレ、特に自重トレーニングについては分かりやすい解説がついた動画も多くあり、女性でも取り組みやすくなっています。「トレーニングへの本気度は低くても怪我はしたくない!」という方にも、家トレは非常におすすめですよ。

【家でできる筋トレ集】男女問わず取り組める簡単なトレーニング

家でできる筋トレ1. 膝つき腕立て伏せ

家でできる筋トレ種目の中でも、初心者におすすめのメニュー、膝つき腕立て伏せ。腕立て伏せをより簡易的にしたトレーニングですが、筋力のない女性・男性にとっては十分すぎる運動になるでしょう。やり方からコツまでしっかりと勉強していってください。

膝つき腕立て伏せのやり方

1ストレッチマットなど柔らかい素材を敷いた上に膝立ちになる

2両手を前について、四つん這いのフォームを作る

3(2)の時、手幅は肩幅よりも拳1つ分広めにしましょう

4腹筋と背筋に力を入れて体を伸ばす

5胸をゆっくりと近づける

6(5)の時、肘が外に広がらないよう注意しましょう

7素早く体を持ち上げる

8この動作を10回繰り返す

9インターバル(30秒)

10残り2セット行う

11終了

膝つき腕立て伏せの目安は、10回×3セット。二の腕部分への刺激を感じながら、ゆっくりと取り組んでいきましょう。

トレーニングのコツ

体を少しだけ前に倒すイメージで行う

下げる時はゆっくり、上げる時は早くを意識する

肘が外に広がらないよう注意する

腹筋・背筋に力を入れて綺麗なフォームを保つ

胸を床に近づける

膝つき腕立て伏せで大切なコツは、頭ではなく胸を床に近づけるイメージで行うこと。頭が下がってしまうと、二の腕部分を効率よく鍛えられません。二の腕にある筋肉(上腕三頭筋・上腕二頭筋)を大きくするために、フォームは意識しておきましょう。

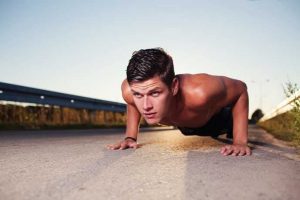

家でできる筋トレ2. 腕立て伏せ(ノーマルプッシュアップ)

膝つき腕立て伏せができるようになったら取り組んでほしい筋トレメニュー、腕立て伏せ(プッシュアップ)。誰でも一度は取り組んだことはあると思いますが、正しいやり方を勉強した人は少ないでしょう。間違ったフォームは故障に繋がる可能性もあるため、ここで正解を学んでおいてください。

ノーマルプッシュアップのやり方

1ストレッチマットなどを敷いた上にうつ伏せで寝っ転がる

2肩幅よりも広めに構えて、肩の下に置きます

3足は真っ直ぐ伸ばして、つま先を立てます

4体を持ち上げて肩から足首まで一直線をキーぷする

5真っ直ぐをキープして、ゆっくりと体を床近くまで下ろす

6(5)の時、お尻や腰が落ちないよう注意しましょう

7素早く体を持ち上げる

8この動作を10回繰り返す

9インターバル(30秒)

10残り2セット行う

11終了

ノーマルプッシュアップの目安は、10回×3セット。初心者はまず1セット10回から始め、慣れてきたら20回まで増やしていきましょう。

トレーニングのコツ

二の腕を意識して取り組んでいく

呼吸への刺激を感じながら行う

足首から首筋まで一直線を維持する

手首で地面を押すイメージで取り組む

ノーマルプッシュアップで重要なコツは、足首から首筋まで一直線をキープしたまま取り組むこと。腰やお尻が上下してしまうと、鍛えたい筋肉を効率よく刺激できないため、腹筋・背筋に力を入れてできるだけブレない姿勢を作りましょう。

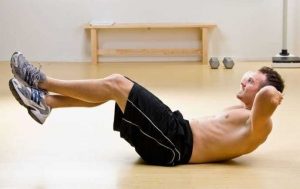

家でできる筋トレ3. クランチ

腹筋にある筋肉(腹直筋・腹斜筋)を効果的に鍛えられる自宅トレーニング、クランチ。家でできる筋トレの中でも、シックスパックを作るためには非常に大切なメニューなため、しっかりとやり方をマスターしていってください。

クランチのやり方

1ストレッチマットなどを敷いたうえに仰向けで寝っ転がる

2膝を90度に曲げて足を立てる

3両手を頭の後ろで組む

4息を吐きながら、おへそを見るように体を起こす

5肩甲骨が床から離れない位置で止める

6ゆっくりと元に戻る

7この動作を10回繰り返す

8インターバル(30秒)

9残り2セット行う

10終了

クランチトレーニングの目安は、10回×3セット。腹筋上部が暖かくなっているのを感じながら、時間をかけていきましょう。

トレーニングのコツ

腹筋上部への刺激を意識する

腰を床から上げすぎない

下半身は動かさない

呼吸を安定させて取り組む

家でできる筋トレ4. ツイストクランチ

腹筋の中でも横腹とインナーマッスルを鍛えられる筋トレメニュー、ツイストクランチ。クランチと一緒に取り組むことで横腹(腹斜筋)・中央(腹直筋)・インナーマッスル(腹横筋)をバランスよく鍛えられますよ。

腹筋の中でも横腹とインナーマッスルを鍛えられる筋トレメニュー、ツイストクランチ。クランチと一緒に取り組むことで横腹(腹斜筋)・中央(腹直筋)・インナーマッスル(腹横筋)をバランスよく鍛えられますよ。

ツイストクランチのやり方

1ストレッチマットなどを敷いて仰向けに寝っ転がる

2右足の膝を90度曲げ、立てる

3左手を頭の後ろで安定させる

4右足を浮かせて、太ももを床と垂直にする

5(4)の時、膝の角度は90度のまま固定しましょう

6体を内側にひねりながら起こし、左手と右足の膝をくっつける

7くっついたら一度停止する

8ゆっくりと元に戻す

9この動作を10回繰り返す

10インターバル(30秒)

11残り2セット行う

12逆ペアも取り組む

13終了

ツイストクランチの目安は、左右10回×3セット。膝を惹きつけるのではなく、体を膝に近づけましょう。

トレーニングのコツ

勢いをつけない

戻す時はゆっくりと意識する

回数ではなく、正しいフォームを意識する

肘はできるだけ動かさない

家でできる筋トレ5. レッグレイズ

お腹の下腹にある筋肉(腹直筋下部や腸腰筋など)を鍛えられる筋トレ、レッグレイズ。自宅でできるトレーニングの中でも非常に人気があるメニューで、筋トレ初心者にもおすすめの種目になります。細マッチョを目指す男女は、ぜひ毎日のメニューに取り入れましょう。

レッグレイズのやり方

1ストレッチマットを敷いて、仰向けになって寝っ転がる

2膝を軽く曲げて、足を地面から浮かせる

3両手を軽く開いて、床で安定させる

4(3)の時、体を固定できるポイントに手を置きましょう

5膝は曲げずに、ゆっくりと足を上げる

6太ももが床と90度になる位置まで上げたら止める

7足をゆっくりと下ろしていく

8床ギリギリで止める

9元に戻す

10この動作を15回繰り返す

11インターバル(30秒)

12残り2セット行う

13終了

レッグレイズトレーニングの目安は、15回×3セット。腰が浮かないように両手でしっかりと上半身を固定しましょう。

トレーニングのコツ

上半身は動かさない

反動を使わない

腹筋下部の刺激を意識しながら行う

慣れてきたら足を横に振る『リバーストランクツイスト』に変える

家でできる筋トレ6. プランク(フロントブリッジ)

家でできるトレーニングの代表格、プランク種目。腹横筋や太もものインナーマッスルなど細かな筋肉を鍛えられる筋トレメニューとして、プロスポーツ選手も取り組んでいるそう。ストレッチマットがあれば、筋トレ初心者でも簡単に行えますよ。

フロントブリッジのやり方

1ストレッチマットなどを敷いてうつ伏せに寝っ転がる

2腕を肩幅分ほど広げて、上半身を軽く起こす

3つま先を立てて、下半身を浮かせる

4(3)の時、前腕とつま先で体を支えるフォームにしましょう

5足首から肩まで一直線にして30秒キープする

6インターバル(30秒)

745秒取り組む

8インターバル(30秒)

91分間行う

10終了

フロントブリッジの目安は、30秒~60秒×3セット。筋トレ初心者は30秒からスタートし、慣れてきたら1分間キープを3セットに変えていきましょう。

トレーニングのコツ

肘は肩から真っ直ぐ下ろしたポイントに固定する

呼吸を止めない

斜め前を見るイメージで行う

お尻を上下させない

手は握らずに伸ばす

フロントブリッジで大切なコツは、お尻を上下させないということ。筋トレ初心者にありがちですが、お尻と腰が下がってしまうミスフォームは、全く意味がありません。正しいフォームをしっかりとキープすることを意識しましょう。

こんにちは!トレーナーの阿立です!

激しいトレーニングや、練習の後に襲ってくる筋肉痛。

激しいものは何日も続くこともありますね!

今回は、筋肉痛を予防し、早く治すためのテクニックを紹介します!

「筋肉痛がなぜ発生するのか?」というのはまだ解明されていない部分が多いですが、原因には疲労物質の蓄積や、筋肉の酸性化などが考えられており、これらの原因をあわせて対処していくと、筋肉痛を予防することができます!

筋肉痛は「いつもと違う運動をしたとき」「いつもよりも強度の高い運動をしたとき」に発生するので、練習やトレーニングの内容から「これは筋肉痛になるかも」と思ったら、今回紹介するテクニックを試してみてください!

当たり前なのだが、クールダウンは非常に大切です!

トレーニングの後は、筋肉痛を予防したいならじっくりとやるべきです!

強度の高い運動をしたら、ゆっくりクールダウンして血流を促進し、身体の中の疲労物質を取り除こう。ジョギングや負荷の軽いエアロバイクで10〜20分ほど動くのが目安。

汗をかいた場合は、身体を冷やさないようにしながら、しっかりクールダウンをしてほしい。

クールダウンの後はストレッチをおこないましょう!

これも疲れた後は手を抜いてしまいがちですが、筋肉痛の予防のためにトレーニング後のストレッチは欠かせない。

トレーニング後は同じ姿勢を保ったまま筋肉を伸ばす、静的なストレッチがおすすめです。

アイシングにはふたつの効果があります。

ひとつは、温度差によって血管を収縮させたり弛緩させたりすることで、筋肉の血流をよくして回復を促す効果。

もうひとつは、体のなかの「ヒートショックプロテイン」を反応させる効果。

「ヒートショックプロテイン」は低温(もしくは高温)によるショックを与えられたときに、その部分を治癒する効果をもたらす影響を与えるというものです。

クールダウンとストレッチの後にアイシングを取り入れて、筋肉痛の発生を予防しましょう!

これで練習場所でおこなう予防策は終わり。次に自宅でおこなう予防と回復のためのテクニックを紹介します。

筋肉痛の原因のひとつは筋肉への疲労物質の蓄積。これを取り除き、筋肉に酸素を送り込むために有効なのが入浴とマッサージです。

ゆるめのお湯でいつもより長めに入浴し、お湯に浸かりながら筋肉を軽くなでるようにマッサージしましょう!

軽くなでるようにマッサージするのは、皮膚表面を流れるリンパを刺激し、血行を促進するため。

強く揉んでしまうと逆に揉んだところが痛くなる「揉み返し」になる可能性があるので注意が必要です!

最後のテクニックは、「抗酸化物質」を多く含む食事を摂取すること。

筋肉痛になると、過剰な免疫反応が起こり活性酸素が働きすぎてしまう。この活性酸素の働きを抑えるために抗酸化物質が有効。

抗酸化物質の代表的なものとしては、お茶やブルーベリーに多く含まれる「ポリフェノール」・アーモンドやナッツ類に多い「ビタミンE」・抗酸化の代名詞といえる「ビタミンC」・野菜に多い「ベータカロテン」など。

どれも食事から摂取できるものの、「筋肉痛になりそう」「筋肉痛を早く治したい」というときにすぐに食べられるものばかりではないため、サプリメントからの摂取も有効ですね!

サプリメントを使用する際は、過剰摂取に気をつけて自分の食事から適切な使用量を考えましょう!

以上が筋肉痛を早く治すためのテクニックです!

いきなり全てのことを行うのは厳しいと思います。

少しずつ生活に取り入れ楽しくトレーニングしていきましょう!

こんにちは!

皆様、ダイエットやボディメイクを行っていて…

〇食事大事だけどどのくらいが適正なの? …

〇カロリー計算できない…

〇なかなか自炊はできないな…

と思った方はいませんか?

その方々に必見!!

〇何をどのくらい食べればいいか考える必要ありません!

〇調理の必要ありません!

〇カロリー計算の必要ありません!

最強ダイエット好評発売中です!

☝️白身魚のチーズ焼き弁当

〇たんぱく質 30.5g

〇炭水化物 44.3g

〇脂質 9.8g

〇カロリー 394.7kcal

ダイエットにはもちろん!トレーニング後のたんぱく質補給にも効果的です!

お問い合わせはスタッフまでお願い致します。

・有酸素運動ってどんな運動

有酸素運動とは、酸素を多く取り込み行う運動のこと。

有酸素運動時は、継続的に弱い力が筋肉にかかり続けます。これは、体内に蓄えられている脂肪が酸素により燃焼され、エネルギーとして使用されている状態です。そのため、一般的に有酸素運動は、脂肪燃焼効果の高い運動として知られています。有酸素運動を行うと内臓脂肪、皮下脂肪の順に燃焼されます。

・効果的な時間は何分くらい?

有酸素運動に効果的な時間は、一般的に最低20分以上です。時間は長ければ長いほど効果的ですが、45分以上続けるとストレスホルモンのコルチゾールの分泌量が増え、筋肉が落ちやすくなってしまうのでご注意を。

・筋トレ→有酸素運動の順番で

筋トレをする場合は、有酸素運動の前がおすすめです。筋トレ時に分泌されるアドレナリンと成長ホルモンは、脂肪を分解する効果があるので、有酸素運動前に行うことで有酸素運動の効果を高められます。効率的に脂肪を燃焼させることができるのです。

・筋トレで筋肉も増やした方が、基礎代謝が上がる

有酸素運動に筋トレを組み合わせると、筋肉がついた分基礎代謝も上がります。有酸素運動で減量した後に筋肉をつけるよりも、普段の有酸素運動に筋トレを組み合わせたほうが効率的です。

・効果を高めるには心拍数が大事

有酸素運動の効果を高めるためには、心拍数に気を付けることが重要。効果的な心拍数の数値は、最大心拍数の60~70%です。体力により適した心拍数は変動するので、60~70%となっています。

【目標心拍数の計算式】

最大心拍数=220-年齢

最大心拍数×目標%=目標心拍数

この計算式で、目標心拍数の計算をしてみましょう。目標%は、体力に自信のない人は60%、ある人は70%で計算してみてください。

皆さん、お酒を呑んだ後のむくみに悩んでいませんか?

むくみの原因と考えられるのは、立ち仕事や座り仕事など同じ体勢が続いた時、アルコールを飲み過ぎたり、夜遅くに食事をしたりしたとき、生理前など、様々な要因が考えられ、それらが重なり合い、むくみが続くと最近太ってきた…と勘違いしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、仕事が終わってお酒が1日の楽しみな時もありますよね

毎日、お酒を楽しみながらむくまないようにする対策とは?

➀食事の内容に気を付ける

タンパク質

血液中のタンパク質であるアルブミンは血管の中と外の水分量の調節に関わっていると考えられています。タンパク質不足が影響するとむくみになる可能性があります。

血液中の水分バランスのためにもタンパク質はしっかりと補いましょう。

ビタミンB群

ビタミンB群は糖質、脂質、アルコール、水分の代謝を助ける作用があるので体内バランスを整えるのに適していると考えられます。

また、生理前など女性ホルモンのバランスが崩れやすい時にむくみが出やすい場合は、女性ホルモンへの作用をサポートするビタミンB6の補給を心がけてみましょう。

ナトリウムとカリウムのバランス

体内の水分バランスはナトリウム(食塩)とカリウムによって調節されています。塩分の多い料理を食べすぎた時や、夜遅くに食事を摂る場合は特に「カリウム」を意識して摂ることをオススメします。

➁お風呂につかり、水分をしっかり補給する

シャワー浴ではなく、湯船につかることで血流が改善されるといわれます。入浴は汗をかきますので、水分不足にならないように入浴後はもちろん、日ごろから水分補給を意識しましょう。水分不足を感じた体は、水分をため込むようにはたらくと考えられています。むくみを気にして水分摂取を控えるのは逆効果です。この時、利尿作用のあるコーヒーやお茶は避けると良いでしょう。

➂体を動かし、筋力アップを心掛ける

まずは足首を回したり、かかとを上げてつま先立ちしたりする動作を繰り返すなど、足を意識的に動かす時間をつくりましょう。膝を立て、指でヒザ裏を押すことで余分な水分が流れるようにサポートをすることも大切です。

運動不足を感じている人は、筋力が低下している可能性があります。スニーカーなど歩きやすい靴で歩く時間を作ってみるのも一つの方法です。

お酒を呑みたいけどむくみたくない方はこの方法を是非試してみてください

トレーナー前川