春の芽吹きが引き起こす「植物性アレロパシー」

について

はじめに

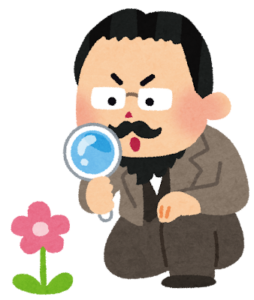

春の訪れとともに、自然界は目覚め、数多くの植物が一斉に芽吹きを始めます。この現象は、景観や気候の変化を告げる美しい自然現象であり、多くの人々が心を躍らせる季節でもあります。しかしこの「芽吹き」の裏側では、植物同士が生き残りをかけた静かな化学戦争が繰り広げられています。その鍵を握るのが「アレロパシー(Allelopathy)」と呼ばれる作用です。

アレロパシーとは、ある植物が他の植物や微生物に対して、化学物質を通じて成長を抑制したり促進したりする生理現象のことです。春に活発化するこの作用は、生態系全体や人間社会にも多大な影響を与える可能性があります。本稿では、植物性アレロパシーの基本的なメカニズムから、春の芽吹きがもたらす影響、そしてその生態学的・農業的・健康的意義について、多角的に考察します。

アレロパシーの基礎知識

アレロパシーの定義と分類

アレロパシーとは、ある植物が他の植物や微生物に対して、揮発性または水溶性の化学物質(アレロケミカル)を放出することで、発芽、生育、繁殖を影響する現象です。この作用は正にも負にも働きますが、特に抑制的な効果が注目されています。

アレロケミカルは葉、根、茎、種子、花粉、さらには植物の遺骸からも分泌され、土壌や大気を通じて他の植物に作用します。例えば、セイタカアワダチソウが出す「テルペノイド」や、クルミの木が放出する「ユグロン」などが代表例です。

自然界における役割

自然界におけるアレロパシーの主な役割は、以下の通りです:

-

競合抑制:隣接する植物の成長を阻害し、自らの成長空間や資源(光、水、養分)を確保。

-

生態系の構造維持:植物の多様性を制限または維持し、生態系バランスに影響。

-

病害虫への抵抗性強化:一部のアレロケミカルは殺菌性・防虫性を有する。

このように、アレロパシーは単なる植物間の「いじめ」ではなく、植物社会の中で重要な調整機能を担っているのです。

春の芽吹きとアレロパシーの関係

春における植物の活動と化学物質の放出

春は気温と日照時間の増加により、植物の光合成や代謝活動が一気に高まる季節です。新芽が伸び、根が活発に活動し始めると、それに伴ってアレロケミカルの生成・分泌量も増加します。

この時期、多年草や木本植物が越冬後に成長を再開し、落葉の分解物や地下茎から、前年に蓄積されたアレロケミカルが土壌中に放出されることが多くなります。これにより、周囲の新規発芽を阻害するなどの作用が生じ、植物間の競争が加熱します。

芽吹きによる生態系への影響

特に春の芽吹きは、以下のような環境へのインパクトを持ちます:

-

発芽抑制作用:特定の種が他種の種子の発芽を阻止し、生息域を独占。

-

根圏微生物への影響:土壌中の細菌や菌類に対してもアレロケミカルが作用し、微生物群集の構成を変化させる。

-

花粉による影響:一部の植物では、花粉にもアレロケミカルが含まれ、空中を介して作用が広がることがある。

春の芽吹きがトリガーとなって、目には見えない植物間の「化学戦争」が土壌中や空気中で起こっていることは、見逃されがちですが、重要な生態学的現象です。

外来種によるアレロパシーと在来植物への影響

特に問題視されているのが、外来種による強力なアレロパシー作用です。例えば、北米原産のセイタカアワダチソウ(Solidago altissima)は、日本において在来植物を駆逐することで知られています。春の成長期に大量のアレロケミカルを根から放出し、周囲の植物の発芽を抑制します。

これにより、在来植物の多様性が著しく減少し、生態系の均衡が崩れる「生物多様性の侵害」が進行することが報告されています。また、外来種のアレロケミカルは、在来種にとって未知の物質であるため、耐性がなく、致命的な影響を受ける可能性もあります。

アレロパシーの農業への応用と課題

有効活用の例

アレロパシーは農業においても応用が期待されています。例えば以下のような利点があります:

-

天然除草剤:アレロケミカルを利用して雑草の発芽を抑制。

-

病害虫の防除:特定作物の間作で害虫の忌避を図る。

-

輪作や混植による土壌改善:アレロケミカルの特性を活用して連作障害を緩和。

実際に、ライムギ、オオムギ、ソバなどは、アレロパシー作用があることで知られ、雑草防除や作物保護のために活用されています。

課題とリスク

一方で、アレロパシーの農業利用には以下のようなリスクも伴います:

-

非選択性の影響:有益な植物まで抑制してしまう可能性。

-

土壌中への残留:長期的には土壌の健康を損なうことも。

-

作物への毒性:適切な管理を行わなければ、主作物の成長も阻害される。

そのため、アレロパシーを農業に活かすには、詳細な研究と環境への適応策が不可欠です。

アレロパシーと人間の健康

花粉症などのアレルギー疾患の原因となる植物(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)には、アレロケミカルの放出と関連がある可能性も指摘されています。花粉に含まれる化学成分が、鼻腔や気道の粘膜に刺激を与え、アレルギー反応を誘発する可能性があります。

また、アレロケミカルの一部には、人間の皮膚や呼吸器系に影響を与える揮発性物質も含まれています。したがって、春の植物の活動が、人間の健康にも化学的に影響している可能性があるのです。

おわりに

春の芽吹きは、美しくもあり、同時に自然界の厳しい生存競争の幕開けでもあります。アレロパシーという植物間の化学的相互作用は、生態系、農業、さらには人間の健康にまで波及する重要な現象です。

今後は、アレロパシーに関する研究がさらに進むことで、持続可能な農業の実現や外来種対策、健康リスクの軽減といった多方面での活用が期待されます。春の芽吹きの裏側にあるこの自然のメカニズムに、私たちはもっと注意を払うべきかもしれません。

アイズトータルボディステーションでは

体験トレーニングを募集しております。

- ダイエット

- ボディメイク

- 姿勢改善

- 健康増進

- 筋力アップ etc…

お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。

- なかなか一人ではできない。

- 何をしたらいいのか分からない。

- ダイエットがうまくいかない

- 一人でトレーニングできるようになりたい。

- 専門的な指導を受けてみたい。

是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。

お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店

アイズ基山駅前整骨院

【所在地】

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町小倉532

JR基山駅構内

【営業時間】

月・水・木・土

10:00~21:00

火・金

10:00~22:00

【TEL】

0942-85-9787