👁️スマホ時代の目を守れ!トレーニングで“視力低下”を防ぐ方法が科学的に判明

はじめに:「目の健康」もトレーニングで守れる?

スマホやPC、タブレットなどの画面を一日中見ている生活が当たり前になった現代。目がショボショボする、ピントが合いにくい、まぶたが重い……そんな症状に悩まされたことはありませんか?

今や「眼精疲労」や「視力低下」は、大人だけでなく子どもや学生、さらにはアスリートにも広がっている深刻な問題です。

一方で近年、運動やトレーニングが目の健康にも良い影響をもたらすことが、複数の研究で明らかになってきました。

筋トレ・有酸素運動・屋外活動などが、目のピント調節機能・血流・自律神経バランスに良い影響を与えるのです。

この記事では、「視力・目の健康」と「トレーニング」の意外な関係について、最新の情報をもとに解説しながら、**今日からできる“目にやさしい筋トレ習慣”**を提案していきます。

なぜ目が疲れる?「デジタル眼精疲労」の正体

まずは、現代人が抱える目の問題について理解しておきましょう。

✔ スクリーンの見すぎで起こる症状

- ピントが合いにくい(調節機能の低下)

- 目の乾き(ドライアイ)

- かすみ目、充血

- 首・肩こり、頭痛

- 集中力の低下、眠気

こうした状態は「デジタル眼精疲労(Digital Eye Strain)」と呼ばれ、厚生労働省や米国眼科学会などでも注意喚起がなされています。

視力と運動の関係は医学的にも注目されている

● 有酸素運動で「目の血流」が改善する

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を促進し、眼球や網膜への酸素供給量を増加させることが報告されています。

これにより、目の酸化ストレスを軽減し、網膜機能の維持にもつながります。

● 運動で「まばたき回数」が回復する

画面を見続けると、まばたきの回数が通常の半分以下に減少すると言われていますが、屋外での運動中には自然とまばたきが増えるため、目の潤いが保たれやすくなります。

● 筋トレで「自律神経」が整う

筋トレには、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の切り替えをスムーズにし、自律神経のバランスを整える効果があります。これが「目の焦点調整機能(毛様体筋)」にもプラスに働くと考えられています。

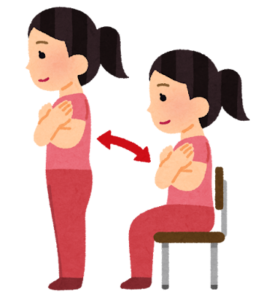

【重要】目の健康にも“姿勢”が関わっている!

筋トレをしている人の中でも、意外と見落とされがちなのが姿勢と視力の関係です。

✔ 猫背・ストレートネックが視界を狂わせる

スマホを見る姿勢(うつむき)を続けていると、首〜背中の筋肉が硬直し、頭が前に出た「ストレートネック」になります。

すると視線の角度が不自然になり、目のピント調整や視界の範囲が狭くなることがあるのです。

✔ 正しい姿勢は「目の筋肉の負担」を減らす

逆に、背筋が伸びて目線が安定した姿勢であれば、目の周囲の筋肉(眼輪筋・毛様体筋など)への負担が少なくなり、疲れにくくなるのです。

つまり、背筋・首回りの筋トレとストレッチは、目の健康にも直結しているということ!

トレーニング中にも“目”を使え!視力維持のための筋トレ工夫

ここからは、日常の筋トレに取り入れられる「視力ケアの実践ポイント」を紹介します。

◆① スクワット中に“目線を意識”する

スクワットをする時、ただ前を見ているだけではもったいない!

✔ 実践法:

- 降りる時:足元(3m先)を見る

- 上がる時:天井(5m以上先)を見る

- セット間:遠くの景色を10秒間眺める

これだけで目の“遠近調節”が活性化し、ピント機能を鍛えることができます。

◆② 背中のトレーニングで「目の負担軽減」

デッドリフトやローイングといった背中種目は、姿勢改善に最も効果的。

これにより、目の位置が自然なラインに戻り、目の緊張が減って視界がスッキリすることがあります。

✔ 推奨種目:

- バックエクステンション(腰と背中を鍛える)

- フェイスプル(肩甲骨と首の連動強化)

- デッドリフト(全身連動)

これらを取り入れるだけで、視界の安定性が高まるというトレーニーも多数います。

◆③ トレーニング後は「アイリラックス」の時間を作る

目も筋肉です。使ったら、休ませる。

✔ クールダウン例:

- ホットタオルを目に乗せて3分リラックス

- アイマッサージ(優しくこめかみを押す)

- 目の体操(上下左右に動かす、遠くを見る)

特に「インターバル中」や「トレ後のクールダウン」として習慣化すると効果的です。

スクリーン時代に必須!「20-20-20ルール」で目を守る

アメリカ眼科学会が推奨している視力ケア習慣のひとつに「20-20-20ルール」があります。

🔸20-20-20ルールとは?

- 20分ごとに

- 20フィート(約6m)離れた場所を

- 20秒間見る

これだけで、目の緊張がほぐれ、ピント調整機能が回復すると言われています。

✔ トレーニング活用法:

- セット間に実践(筋トレ中にもOK)

- トレ後のクールダウン中に遠くの景色を見る

- デスクワーク中にもタイマー設定で習慣化

目を「休めながら鍛える」ことが、視力低下の予防につながるのです。

視力を守るための「生活+栄養」ポイント

トレーニング以外にも、目の健康を守るためには、生活・栄養面でのサポートが必須です。

✔ 目の健康を支える栄養素

| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 網膜の健康を守る | レバー、人参、卵 |

| ルテイン・ゼアキサンチン | 網膜の抗酸化 | 緑黄色野菜(ケール、ほうれん草) |

| ビタミンC・E | 活性酸素除去 | 果物、ナッツ |

| DHA・EPA | 網膜の機能維持 | 青魚(サバ、イワシ) |

トレーニーであっても、これらの栄養素が不足すると目の疲労が蓄積しやすくなります。

プロテインだけでなく、“目に良い食材”を意識して取り入れるのも重要です。

目の健康を守る週間ルーティン(サンプル)

| 曜日 | 取り組み |

|---|---|

| 月曜 | 背中トレ+20-20-20実践 |

| 火曜 | 有酸素20分ウォーク(屋外) |

| 水曜 | レスト+ホットアイマスク |

| 木曜 | スクワット+目線変化トレ |

| 金曜 | 屋外ストレッチ+日光浴10分 |

| 土曜 | 筋トレ+視線体操 |

| 日曜 | オフ+食事でビタミンA補給 |

まとめ:「体と目をセットで鍛える」新常識

✅ デジタル眼精疲労は、現代人全員の課題

✅ トレーニングは、目の血流・自律神経・調節機能に良い影響を与える

✅ スクワットや背中トレで姿勢改善 → 視界も改善

✅ セット間に「遠くを見る」「まばたき意識」で目も鍛えられる

✅ 視力ケアには栄養・休息・姿勢が必須!

結びに:筋トレは「目にも効く」最高の処方箋

トレーニングは筋肉だけでなく、「目の筋肉」にも効きます。

PC・スマホで酷使されがちな目に、**今こそ筋トレという名の“目の休息”**をプレゼントしてみませんか?

10月の今、視力と体力のダブルケアをスタートさせましょう。

アイズトータルボディステーションでは

体験トレーニングを募集しております。

- ダイエット

- ボディメイク

- 姿勢改善

- 健康増進

- 筋力アップ etc…

お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。

- なかなか一人ではできない。

- 何をしたらいいのか分からない。

- ダイエットがうまくいかない

- 一人でトレーニングできるようになりたい。

- 専門的な指導を受けてみたい。

是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。

お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店

アイズ基山駅前整骨院

【所在地】

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町小倉532

JR基山駅構内

【営業時間】

月・水・木・土

10:00~21:00

火・金

10:00~22:00

【TEL】

0942-85-9787