筋トレが続かないのは情報のせい?今すぐ上げたい“ヘルスリテラシー”という最強スキル

はじめに:「情報が多すぎて迷う…」を卒業しよう

「この筋トレメニュー、合ってるのかな?」

「サプリって飲んだ方がいいの?危険?」

「SNSで見た方法、真似しても効果がない…」

そんな疑問を一度でも感じたことがあるなら、あなたに今すぐ必要なのは“健康リテラシー(ヘルスリテラシー)”です。

現代は、情報があふれる時代。

でも、“正しい情報”を選び取れなければ、効果は出ないし、時には危険にもなる。だからこそ必要なのが「自分の健康を自分で守るための知識と判断力=ヘルスリテラシー」です。

この記事では、筋トレやダイエットにも直結する「ヘルスリテラシーとは何か?」から、「高めるための具体的ステップ」「リテラシーが高い人が得られる成果」まで、徹底的に解説します。

ヘルスリテラシーとは?【定義と重要性】

✔ WHO(世界保健機関)の定義

「健康上の意思決定を行うために、情報を入手・理解・評価・活用する知識・モチベーション・能力」

つまり、ヘルスリテラシーとは…

「情報を読んで、自分に合った判断をして、実行できる力」

です。

✔ 低いとどうなる?

- 誤ったダイエット法や筋トレに飛びついて失敗

- 必要な医療や予防サービスを受け損ねる

- 体調不良に気づけず、悪化させてしまう

- サプリや食事情報に振り回されて疲れる

✔ 高いとどうなる?

- 自分の体に合った運動・食事を選べる

- 続けられる習慣を自分で設計できる

- エビデンスのある正しい情報を見抜ける

- 医師・トレーナーとのコミュニケーションが上手くなる

なぜ筋トレやダイエットに“情報の力”が必要か?

筋トレやボディメイクは、**「情報戦」**でもあります。

トレーニング内容、頻度、重量、フォーム、食事、睡眠、サプリメント……

正しい知識がなければ、効率が悪くなるだけでなく、怪我や挫折の原因にもなります。

以下は、典型的な“情報迷子”パターンです:

| 悪循環の例 | 解決するリテラシー |

|---|---|

| SNSの投稿だけを信じて無理な筋トレ → 怪我 | 科学的な知識・出典の確認力 |

| YouTubeの食事法を真似 → 栄養不足で疲労 | 自分に合う食事の選択力 |

| 週7回のトレーニング → モチベーション喪失 | 持続可能な習慣づくりの力 |

実践!筋トレに活きる「ヘルスリテラシーの磨き方」

◆① 情報を“読み解く目”を持とう

✔ チェックポイント:

- その情報の出典はどこか?

- データや根拠は明記されているか?

- 極端な表現(例:「これだけで腹筋割れる」)がないか?

例:サプリの広告で「短期間で激やせ」→ 医学的根拠があるか調べるクセを

◆② 自分の体と目標を“見える化”する

- 毎日の食事、体重、体調を記録

- 筋トレの内容と回数をノート or アプリで管理

- 週ごとの疲労感やモチベーションを数値化

これにより、「情報を当てはめる」だけでなく、「自分に必要な情報を引き出す力」が育ちます。

◆③ 目標を「自分で設定」「自分で調整」する

悪い例:

「SNSで見た“1日3食のプロテインだけ生活”に挑戦!」

良い例:

「自分は週3回の筋トレだから、体重×1.2gのたんぱく質が必要だな」

→「朝・昼・夜+プロテイン1杯で補おう」

◆④ 疑問があったら“信頼できる情報源”で調べる

おすすめの情報ソース:

- 厚生労働省・国立健康栄養研究所(日本)

- WHO、CDC(世界保健機関/疾病予防センター)

- 信頼できるトレーナー/理学療法士のブログ・発信

- 医学系論文サイト(PubMed、Natureなど)

✅「ググる」より「確かなサイトをブックマーク」が最強

◆⑤ 「専門家との対話力」をつける

ヘルスリテラシーが高い人ほど、医師・トレーナー・管理栄養士に質問するのが上手です。

質問例:

- 「このトレーニングは自分の腰痛に合っていますか?」

- 「この食事量でたんぱく質足りていますか?」

- 「最近の疲れはオーバートレーニングでしょうか?」

❗恥ずかしがらずに聞く=リテラシーの一部!

こんな人は要注意!低ヘルスリテラシーのサイン

- 「あの人がやってたから」で運動を選んでいる

- YouTube・TikTokだけで情報収集している

- トレーニング記録を取っていない

- 疲れたらプロテインを飲めばいいと思っている

- 医療や健康に関するニュースをスルーしがち

ヘルスリテラシーを高めた人の成功例(実話ベース)

事例①:30代会社員男性(筋トレ初心者)

悩み:「毎日腕立てだけで効果が出ない…」

↓

改善:「筋トレ理論を調べて、下半身・背中もトレーニング。週3回メニューへ」

→ 3ヶ月で筋量+2kg、体脂肪−3%!

事例②:40代女性(ダイエット目的)

悩み:「糖質オフにしたら疲れて筋トレできない…」

↓

改善:「信頼できる栄養士のSNSで“運動前は適度な糖質が必要”と知る」

→ 体調回復&週2→週3に運動頻度UP、減量成功!

事例③:50代男性(慢性腰痛あり)

悩み:「整形外科では“安静”と言われたが、痛みが取れない」

↓

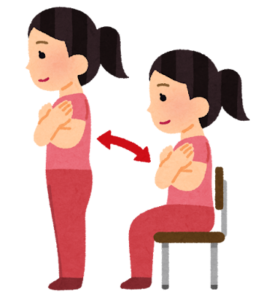

改善:「腰痛リハビリ情報を調べ、“腰回りの安定化トレーニング”を導入」

→ 数週間で痛み軽減、筋トレ継続できる体に!

ヘルスリテラシーを上げる週間プラン【実践例】

| 曜日 | 実践内容 |

|---|---|

| 月曜 | 筋トレ内容を記録+疑問をメモ |

| 火曜 | 疑問を検索 → 情報源を比較 |

| 水曜 | 専門家のSNS or 論文を読む |

| 木曜 | 自分の体調・食事を可視化 |

| 金曜 | 信頼できる情報で目標修正 |

| 土曜 | 質問・相談リストを作成 |

| 日曜 | 振り返り&改善点を次週へ反映 |

筋トレ継続の“最大の武器”は知識と判断力

トレーニングは「体だけ」ではなく「頭(情報)」を鍛えることでも続けやすくなります。

情報迷子を卒業すれば、筋トレはもっとラクになる。

正しい情報 × あなたの体に合った選択 = 成果が出る習慣!

まとめ

✅ ヘルスリテラシー=健康を守る“情報の武器”

✅ 筋トレ・ダイエットにも“自分に合う情報選び”が重要

✅ 「出典を見る・体調を記録・目標を調整」これが継続の鍵

✅ SNSの真似より、自分の体の声を聞く力を育てよう!

アイズトータルボディステーションでは

体験トレーニングを募集しております。

- ダイエット

- ボディメイク

- 姿勢改善

- 健康増進

- 筋力アップ etc…

お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。

- なかなか一人ではできない。

- 何をしたらいいのか分からない。

- ダイエットがうまくいかない

- 一人でトレーニングできるようになりたい。

- 専門的な指導を受けてみたい。

是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。

お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店

アイズ基山駅前整骨院

【所在地】

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町小倉532

JR基山駅構内

【営業時間】

月・水・木・土

10:00~21:00

火・金

10:00~22:00

【TEL】

0942-85-9787