「寒冷利尿(かんれいりにょう)」で“冬の不調”が一気に説明できる話

冬になると、なぜかトイレが近い。

夜中に目が覚める。

外で運動するとやたら尿意が出る。

この現象、ただの「冷え」や「年齢のせい」で片付けるのはもったいないです。

寒さが引き金になって、体が“水分を捨てる方向”に傾く生理反応のことです。これを知っているだけで、冬にありがちな「だるい」「集中できない」「足がつる」「頭が重い」「むくむ」「夜中に起きる」「風邪っぽい」の一部が、かなり整理できます。

この記事では、寒冷利尿の仕組みから、日常・スポーツ現場での対策まで、ガッツリ具体的にまとめます。

寒冷利尿とは?いちばん短い説明

寒い環境にいると、体は尿を出しやすくなる。これが寒冷利尿です。

「汗をかいてないのに、なんで脱水っぽい?」

「冬は水を飲まなくても平気と思ってたのに、夕方になると頭が重い」

こういう違和感の裏に、寒冷利尿が潜んでいることが多いです。

まず結論:冬の“トイレ近い”は水分不足のスタート地点

冬の頻尿は、単なる不便ではなく、体内の水分・電解質バランスが崩れ始めたサインになり得ます。

しかも冬は、

- 汗をかいていないように感じる

- のどが渇きにくい

- 乾燥で呼吸から水分が抜ける

- 温かい室内と寒い屋外の温度差で自律神経が揺れる

といった条件が重なって、「気づいたら脱水」に入りやすい季節です。

仕組みをやさしく:寒さが来る → 血管が縮む → 体が“水を捨てる”

寒いと体は熱を逃がさないように、皮膚の血管をキュッと縮めます(末梢血管収縮)。

すると血液が体の中心部に集まりやすくなり、体はこう勘違いします。

「お、血液量増えた?水分多い?じゃあ捨てよ」

その結果、

- 腎臓が尿を作りやすくなる

- 抗利尿ホルモン(ADH)が下がる方向に働くことがある

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)などが関与して利尿が進む

などの流れで、尿量が増えやすくなります。

つまり、寒冷利尿は体温を守るための戦略の副作用みたいなものです。

冬のパフォーマンスを落とす“隠れ原因”になりやすい

寒冷利尿が進むと、体の水分がじわじわ減ります。冬の脱水は夏より自覚しにくいのが厄介です。

水分が減ると、運動や仕事にこんな影響が出やすいです。

- 体が重い/だるい

- 頭がぼーっとする/集中力が落ちる

- 足がつる(こむら返り)

- 末端が冷える(血流がさらに悪く感じる)

- 心拍が上がりやすい(同じ強度でもきつい)

- 回復が遅い、睡眠が浅い

「冬は気合いで乗り切る」だと、努力が空回りしやすいポイントです。

こんな人は要注意:寒冷利尿が“起きやすい”条件

寒冷利尿は誰にでも起きますが、特に起きやすい条件があります。

- 早朝・夜の屋外活動が多い

- ランニングや自転車など、長時間の外運動が多い

- 薄着で我慢しがち(体が強く血管収縮しやすい)

- 冷え性/低血圧気味、または逆に高血圧傾向

- カフェイン摂取が多い(追加の利尿要因)

- 飲酒がある(アルコールも利尿方向)

- 暖房の効いた室内で過ごす時間が長い(乾燥で呼吸水分が抜ける)

- 夜間頻尿が気になって水分を控えがち(悪循環)

当てはまるなら、対策の価値は高いです。

“夜中のトイレ”と寒冷利尿:冬に増える理由

冬に夜中トイレで起きやすいのは、寒冷利尿だけが原因ではありません。

ただ、寒冷利尿が絡むと、こういう流れになりがちです。

- 日中の水分摂取が少ない(喉が渇かない)

- でも寒冷利尿+乾燥で水分は減る

- 夕方以降にまとめて温かい飲み物を飲む

- 体が温まり、さらに尿意が出やすい

- 夜間にトイレで中断 → 睡眠の質低下 → 翌日の疲労

「夜が心配で昼も水を控える」は、むしろ逆効果になりやすいです。昼に分散して飲むが基本戦略になります。

寒冷利尿とうまく付き合う:基本は“温度管理 × 水分分散 × 塩分少し”

ここからは実践編です。ポイントは3つ。

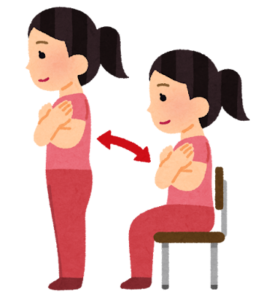

1)体を冷やしすぎない(利尿スイッチを入れない)

寒冷利尿は“寒さ刺激”で強くなりやすいので、まずは冷やし過ぎを避けます。

- 首(特に後ろ)

- 手首・足首

- 腰回り

このあたりを守るだけでも体感が変わります。屋外運動なら、スタート直後の冷えが強いので、最初の10分を丁寧に防寒するのがコスパ良いです。

2)水分は“こまめに分割”が最強

冬は「喉が渇かない=足りてる」ではありません。

おすすめは、一気飲みより、少量を回数で稼ぐこと。

- 起床後すぐに200〜300ml

- 午前中に200ml×1〜2回

- 昼食時に200〜300ml

- 午後に200ml×1〜2回

- 運動前後で追加(後述)

このくらいの感覚で、体に“安定供給”します。

3)水だけでなく“少しの塩分”もセットにする

寒冷利尿で水分が抜けるとき、体内の電解質バランスも崩れやすくなります。

運動量がある人や汗をかきやすい人は特に、水だけガブ飲みよりも、状況に応じて塩分・ミネラルを少し足すと安定します。

- 味噌汁

- スープ

- 梅干し+白湯

- スポドリを薄めて

- 経口補水“ほどほど”(体調不良時に寄せる)

塩分制限が必要な人は医療者の指示が優先ですが、そうでなければ「冬こそ、薄い塩分が味方」になりやすいです。

トレーニング現場で使える:冬の水分戦略テンプレ

屋外運動(ラン・サイクリングなど)向け

運動60分前

- 200〜300ml(常温〜ぬるめ)

運動直前(10分前)

- 100〜200ml

運動中(45〜60分を超えるなら)

- 15〜20分おきに少量(合計300〜600ml目安)

運動後

- 体重が測れるなら、減少分×1.25倍を目安に補給(例:0.4kg減→約500ml)

冬は汗が見えにくいので、**「汗をかいてないと思ってるのに体重は減ってる」**がよく起きます。体重チェックは最強の可視化です。

ジム・室内トレ(暖房あり)向け

室内は室温が高くても乾燥しやすく、呼吸から水分が抜けます。

おすすめは、

- セッション開始前に200ml

- 途中で100〜200ml

- 終了後に200〜300ml

のように、量は少なくても“途切れない”設計にすることです。

よくある失敗パターンと修正

失敗1:夜のトイレが怖くて、夕方まで全然飲まない

→ 修正:朝〜昼で7割飲む。夕方以降は少量でつなぐ。

失敗2:寒いからコーヒーで温まる(回数多め)

→ 修正:コーヒーは嗜好としてOK、別で水分を足す。目安はコーヒー1杯につき水を同量くらい。

失敗3:運動中に飲まない(冷える気がする)

→ 修正:温度を“ぬるめ”に。冷たい水が苦手なら、白湯寄りで少量ずつ。

失敗4:防寒が甘くて、開始10分で冷え切る

→ 修正:スタート直後だけ一段厚くして、温まったら調整。最初の冷えが利尿スイッチを強く入れます。

体調チェックに使える:寒冷利尿・冬脱水のサイン

「今日は水分足りてる?」のセルフチェックです。

- 尿の色が濃い日が続く

- 口が乾くより先に、頭が重い

- 夕方に集中力が落ちる

- ふくらはぎが張る/つりやすい

- 便が硬い

- 皮膚が乾燥しやすい

当てはまるほど、寒冷利尿+乾燥の影響を受けている可能性が上がります。

注意:頻尿=全部が寒冷利尿ではない

ここは大事なので、はっきり書きます。

頻尿や夜間頻尿には、膀胱・前立腺・糖代謝・薬の影響など、別の原因もあり得ます。

- 急に頻尿が始まった

- 排尿時の痛み、血尿

- 強い喉の渇きと多尿がセット

- 発熱や腰痛がある

- 体重減少が続く

こういうときは、自己判断で水分だけ増やす前に、医療機関に相談が安全です。

まとめ:寒冷利尿を知ると、冬の不調対策が“設計”できる

寒冷利尿は、冬の体が自動で起こす「熱を守る反応」の一部です。

だからこそ、根性論ではなく、仕組みに合わせて対策した方が勝ちやすい。

- 冷やし過ぎない(利尿スイッチを弱める)

- 水分は分散して飲む(夜に寄せない)

- 必要に応じて塩分・ミネラルも少し足す(安定させる)

この3つだけでも、冬のコンディションはかなり変わります。

アイズトータルボディステーションでは

体験トレーニングを募集しております。

- ダイエット

- ボディメイク

- 姿勢改善

- 健康増進

- 筋力アップ etc…

お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。

- なかなか一人ではできない。

- 何をしたらいいのか分からない。

- ダイエットがうまくいかない

- 一人でトレーニングできるようになりたい。

- 専門的な指導を受けてみたい。

是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。

お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店

アイズ基山駅前整骨院

【所在地】

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町小倉532

JR基山駅構内

【営業時間】

月・水・木・土

10:00~21:00

火・金

10:00~22:00

【TEL】

0942-85-9787